「陸の孤島」「隠里」の異名をもつ菅浦。琵琶湖に突き出た葛篭尾崎半島の懐に抱かれた湖畔の集落です。山と湖に囲まれたたたずまいはどこか神秘的な雰囲気が漂います。この地には、奈良時代に帝位を追われた第47代・淳仁天皇が遠座されたと伝えられ、集落内にはゆかりの場所が多く残されています。住民の祖先は、平安時代以前の、天皇に納める食料を調達する「贄人(にえびと)」と呼ばれた小集団にたどり着きます。この地に住み着き、漁労と水運に従事した住民たちが、平安時代には「供御人(くごにん)」として自立したと伝えられています。中世には全国的にもいち早く「惣(そう)」といわれる自治的村落を形成し、住民自らによる自治が発達してきました。菅浦ではまた、早くから警察・軍事が行われ、要塞の役目を果たしたと伝わる「四足門」が集落の東西の入り口に残されており、往時を偲ばせています。

「陸の孤島」「隠里」の異名をもつ菅浦。琵琶湖に突き出た葛篭尾崎半島の懐に抱かれた湖畔の集落です。山と湖に囲まれたたたずまいはどこか神秘的な雰囲気が漂います。この地には、奈良時代に帝位を追われた第47代・淳仁天皇が遠座されたと伝えられ、集落内にはゆかりの場所が多く残されています。住民の祖先は、平安時代以前の、天皇に納める食料を調達する「贄人(にえびと)」と呼ばれた小集団にたどり着きます。この地に住み着き、漁労と水運に従事した住民たちが、平安時代には「供御人(くごにん)」として自立したと伝えられています。中世には全国的にもいち早く「惣(そう)」といわれる自治的村落を形成し、住民自らによる自治が発達してきました。菅浦ではまた、早くから警察・軍事が行われ、要塞の役目を果たしたと伝わる「四足門」が集落の東西の入り口に残されており、往時を偲ばせています。 ゆたかな緑に包まれた須賀神社は、この地に隠れ住んでおられたと伝えられる淳仁天皇を祀った物であり、もともとは保良神社と呼ばれたところです。明治42年(1909)に小林神社・赤崎神社を合祠し須賀神社と改称されました。

ゆたかな緑に包まれた須賀神社は、この地に隠れ住んでおられたと伝えられる淳仁天皇を祀った物であり、もともとは保良神社と呼ばれたところです。明治42年(1909)に小林神社・赤崎神社を合祠し須賀神社と改称されました。天皇自ら榧(かや)の木でご自身と皇后様の肖像を彫刻し「何処に寿を終わるも神霊必ずこの肖像に留め置く」とおっしゃったと伝えられる地だけに、凛とした気高さの漂う湖岸の社です。

拝殿の裏には、淳仁天皇の舟型御陵が今でも残されており、水屋から素足で参拝する氏子たちの姿もしばしば目にします。

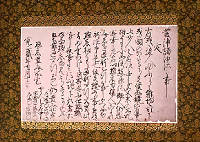

近江は全国に先駆けて「惣」が発達した地域で、ここには鎌倉時代から明治に至るまでの集落の様子を書き記した「菅浦文書」が残されています。この文書は、わが国の中世惣村の歴史を解明する上で重要な史料であることから、重要文化財書跡の指定を受け、現在は滋賀大学に保管されているほか、菅浦 郷土史料館に一部、写しが展示されています。

近江は全国に先駆けて「惣」が発達した地域で、ここには鎌倉時代から明治に至るまでの集落の様子を書き記した「菅浦文書」が残されています。この文書は、わが国の中世惣村の歴史を解明する上で重要な史料であることから、重要文化財書跡の指定を受け、現在は滋賀大学に保管されているほか、菅浦 郷土史料館に一部、写しが展示されています。住民には、供御人出身の者のほか、神社に仕えていた者や百姓など、様々な身分の者があり、貧富の差も存在したことは言うまでもありません。それにもかかわらず、すがうらではすべての構成員を供御人とすることにより、平等な構成員による惣共同体を作り出しました。

「菅浦文書」には、隣の大浦との境界紛争への訴訟のための文書が多く見られます。菅浦はもともとは園城寺円満院領大浦庄に属する浦でした。菅浦の住民は、大浦庄の一部の領域を自領とすることで、村の領域空間を独立させようとしました。両村間の紛争の発端は永仁3年(1295)のこと。日指・諸河の田畑の所有権をめぐって大規模な紛争が始まりました。この間、菅浦は領主円満院と対立関係にあった比叡山延暦寺檀那院や竹生島などをたのみ、約150年にわたり争いました。永きにわたる紛争を治めるために活躍したのが、乙名清九郎です。彼は後に出家して道清と改名しましたが、菅浦の危機的状況を救った英雄として語り継がれています。

「菅浦文書」には、隣の大浦との境界紛争への訴訟のための文書が多く見られます。菅浦はもともとは園城寺円満院領大浦庄に属する浦でした。菅浦の住民は、大浦庄の一部の領域を自領とすることで、村の領域空間を独立させようとしました。両村間の紛争の発端は永仁3年(1295)のこと。日指・諸河の田畑の所有権をめぐって大規模な紛争が始まりました。この間、菅浦は領主円満院と対立関係にあった比叡山延暦寺檀那院や竹生島などをたのみ、約150年にわたり争いました。永きにわたる紛争を治めるために活躍したのが、乙名清九郎です。彼は後に出家して道清と改名しましたが、菅浦の危機的状況を救った英雄として語り継がれています。

Copyright 2003 nishiazai synthesis service co.ltd. All rights reserved

有限会社西浅井総合サービス

〒529-0721 滋賀県長浜市西浅井町大浦1098番地の4

TEL 0749-89-0281 FAX 0749-89-0281

(JR湖西線 永原駅内)